Madis es ecólogo y conservacionista y su trabajo ha estado enfocado principalmente a la conservación del visón europeo. Ha publicado diversos artículos científicos y ha participado en numerosos congresos internacionales. Coordinó la última actualización del estado de esta especie en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a nivel europeo. Tras su carrera en Estonia, en 2007 comenzó su trabajo en España y ha participado en los trabajos de conservación de la especie en diferentes Comunidades Autónomas. A través de la charla, dará a conocer la biología y el estado actual de la especie, así como las amenazas que enfrenta y las acciones necesarias para su supervivencia en el medio natural en La Rioja y en toda España

lunes, 3 de noviembre de 2025

Conferencias de Madis Pödra sobre el visión europeo en peligro de extinción en la comarca.

Madis es ecólogo y conservacionista y su trabajo ha estado enfocado principalmente a la conservación del visón europeo. Ha publicado diversos artículos científicos y ha participado en numerosos congresos internacionales. Coordinó la última actualización del estado de esta especie en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a nivel europeo. Tras su carrera en Estonia, en 2007 comenzó su trabajo en España y ha participado en los trabajos de conservación de la especie en diferentes Comunidades Autónomas. A través de la charla, dará a conocer la biología y el estado actual de la especie, así como las amenazas que enfrenta y las acciones necesarias para su supervivencia en el medio natural en La Rioja y en toda España

miércoles, 29 de octubre de 2025

¿Estamos preparando a los niños y niñas para el mundo que viene… o para el que ya no existe?. Andreina Villar Jovanovich.

El futuro del trabajo ya está aquí. La pregunta es si seguimos educando a los niños y niñas a vivir en el pasado.

«La IA puede manejar la lógica, pero no la empatía».

CareerTipsAI Andreina Villar Jovanovich*

Cuando pienso en los estudiantes de hoy —niños, niñas, adolescentes o los jóvenes profesionales— una pregunta me ronda la cabeza constantemente:

¿Los estamos guiando hacia el mundo en el que vivirán, o hacia el de nosotros recuerdos?

Como persona que ha dedicado décadas a ayudar a la gente a reinventar sus carreras y adaptarse al cambio, observo que la nueva generación se enfrenta a una incertidumbre sin precedentes. No porque sean menos capaces, sino todo lo contrario, sino porque el panorama laboral y profesional se está transformando a un ritmo vertiginoso.Las profesiones están cambiando, no desapareciendo.

Partamos de un dato: las profesiones tradicionales no están desapareciendo; están evolucionando . Ejemplos:

.- El Doctor del Mañana

La medicina siempre ha sido una combinación de ciencia y empatía. Pero ahora, los sistemas de IA ya están transformando el diagnóstico, el flujo de trabajo e incluso el diseño de tratamientos.

Un estudio reciente publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina señala que la IA está transformando no solo las tareas clínicas, sino también la estructura de los equipos médicos , aplanando las jerarquías y acelerando la toma de decisiones. Fuente: PMC, 2023 .

Otro estudio de RAND destacó que el impacto más inmediato de la IA no será reemplazar a los médicos, sino liberarlos de la sobrecarga administrativa para que puedan centrarse en la conexión humana. Fuente: RAND, 2024 . Así pues, el “médico” de 2035 no solo curará, sino que interpretará datos, coordinará equipos y humanizará la tecnología.

.- El nuevo papel del abogado

Los profesionales del derecho están viviendo su propia transformación. Tareas como la revisión de documentos, la investigación y el análisis de contratos, que antes eran fundamentales en las primeras etapas del trabajo jurídico, ya están siendo realizadas por la IA.

Según el Informe de IA Legal de Thomson Reuters de 2025 , los abogados podrían recuperar hasta 240 horas al año gracias a la asistencia de la IA en el análisis y la redacción de documentos. Fuente: legal.thomsonreuters.com .

Pero esto no es una sustitución, sino un reenfoque. Los abogados del futuro dedicarán menos tiempo a redactar contratos y más tiempo a desarrollar estrategias, ética y criterio profesional. Las máquinas redactarán; los humanos decidirán.

Como afirma Clio Legal Trends : «La IA puede manejar la lógica, pero no la empatía». Fuente: Clio.com

.- La próxima generación de programadores

Incluso los informáticos, los artífices del futuro, verán evolucionar su campo.

La programación por sí sola no definirá su valor. El factor diferenciador será cómo alinean los sistemas de IA, diseñan pensando en la humanidad y equilibran la innovación con la ética .

En los equipos del futuro, la comunicación, el pensamiento sistémico y la alfabetización interdisciplinaria serán tan importantes como lo fue la sintaxis para nuestra generación.¿Qué debería estudiar un niño, entonces?

Aquí es donde la conversación se vuelve crucial para padres, educadores y sociedad en general. Si sabemos que las profesiones se están transformando, la pregunta no es simplemente qué deben estudiar los estudiantes, sino cómo deben pensar. El futuro recompensará a quienes desarrollen marcos de adaptabilidad en lugar de obsesionarse con los títulos. En vez de decir: «Seré abogado» o «Seré médico», los niños, niñas o adolescentes deberían ser alentados a pensar: «Aprenderé a razonar, adaptarme y resolver problemas importantes». Habilidades como el pensamiento sistémico, el análisis crítico y el juicio ético son las verdaderas constantes en un mundo cambiante, la base que perdura más allá de cualquier puesto de trabajo.

Igualmente importante es la alfabetización tecnológica, junto con la inteligencia emocional. Los estudiantes deben aprender cómo funciona la tecnología, no para temerla, sino para usarla con un propósito, cultivando a la vez las fortalezas humanas que las máquinas no pueden replicar. Las máquinas analizan; las personas empatizan. Las máquinas procesan; las personas interpretan. El futuro pertenecerá a quienes puedan conectar ambos mundos con facilidad.

La educación, por lo tanto, ya no puede ser un evento aislado; debe convertirse en un hábito de reinvención permanente. La antigua fórmula de estudiar, trabajar y jubilarse está obsoleta. Los títulos no son metas, sino plataformas de lanzamiento, y la habilidad más valiosa que cualquier joven puede desarrollar es la capacidad de seguir aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo a lo largo de décadas de cambio.

Y, por último, debemos guiarlos para que busquen un sentido a la vida, no solo dinero. La automatización está redefiniendo el valor del trabajo humano, priorizando la empatía, la creatividad y la curiosidad por encima de la repetición. En lugar de preguntarse «¿Qué quiero ser?», quizás la pregunta más acertada para la próxima generación sea: «¿Qué problema quiero resolver?».¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo como padres y guías?

Esto es lo más difícil de admitir para muchos. Incluso la mejor orientación sirve de poco si nosotros, los adultos, seguimos guiándonos por una definición obsoleta de éxito.

¿Fomentamos la curiosidad? ¿O solo la estabilidad? ¿Celebramos la experimentación o exigimos previsibilidad? ¿Los preparamos para la incertidumbre o les prometemos una seguridad que tal vez ya no exista?

Cuando asesoro a profesionales con décadas de experiencia, el mayor obstáculo que observo no es la falta de habilidades, sino la confusión de identidad .

“¿Quién soy cuando el rol cambia, cuando la empresa ya no me necesita?”

“¿Qué pasa si la historia que construí ya no encaja?”

Si eso resulta difícil para los adultos, imagínese lo mucho más importante que es preparar a nuestros hijos desde temprana edad para la reinvención, no como una crisis, sino como una realidad.Formando a los arquitectos del mañana

El mundo que heredarán los hijos es diferente. Será más rápido, estará más conectado, será más fluido, pero también estará lleno de oportunidades. Si los preparamos para ese mundo, no para el que ya no existe, no solo sobrevivirán, sino que ayudarán a construirlo.

Los médicos seguirán curando. Los abogados seguirán defendiendo. Los programadores seguirán creando.

Pero la esencia de esas funciones cambiará: se orientará hacia la empatía, la ética y la imaginación.

Eduquemos una generación capaz de pensar profundamente, aprender sin cesar y liderar con sabiduría.

¿Sigues preguntándote qué nos depara el futuro? Pídele a la IA que describa al médico o al abogado del futuro, y quizás te des cuenta de lo limitadas que son realmente nuestras definiciones actuales de «carrera profesional».

*Andreina Villar Jovanovich es fundadora de CareerTipsAI, una plataforma que combina coaching, estrategia e inteligencia artificial para ayudar a los profesionales a asegurar el futuro de sus carreras. Escribe sobre reinvención, propósito y cómo mantener la humanidad en un mundo laboral en constante transformación. Adreina Villar J. es oruinda redecillana, descendiente de la Familia Eugenio Villar.

miércoles, 24 de septiembre de 2025

El cinismo de no prohibir el glifosato.

Es algo que las personas en zonas rurales de siembra y aledañas a los cultivos donde se usa glifosato en todo el mundo vienen sufriendo y que, junto a organizaciones ambientales y de agricultura campesina, han denunciado repetidamente.

El Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer (CIRC) de la OMS declaró desde 2015 que el glifosato es cancerígeno y varios estudios posteriores mostraron neurotoxicidad, deformaciones y mortalidad neonatales vinculados al glifosato.

Las transnacionales fabricantes de venenos agrícolas, como Bayer-Monsanto, se han dedicado a denostar estos resultados, acosando a investigadores y periodistas que informan sobre estudios críticos (Carey Gillam).

Los investigadores del nuevo estudio administraron glifosato solo y en formulación de dos herbicidas comerciales, a ratas Sprague-Dawley desde antes de su nacimiento hasta el fin de su vida, aproximadamente dos años. Las dosis utilizadas fueron equivalentes a los niveles “seguros” actualmente autorizados en la Unión Europea, desde el nivel denominado “ingesta diaria aceptable” hasta el nivel “sin efecto adverso observado”.

Daniel Mandrioli, del Instituto Ramazzini, resumió sus conclusiones: “Lo que descubrimos con nuestro estudio es que el glifosato y los herbicidas a base de glifosato provocaron leucemia y una serie de otros tumores en dosis que actualmente se consideran seguras” (Agencia Tierra Viva: Más pruebas y juicios contra Bayer-Monsanto por el glifosato).

.- un aumento significativo de cánceres como leucemias, tumores de piel, hígado, tiroides, páncreas, sistema nervioso;

.- también inicio temprano en tumores raros en ratas: la mayoría de muertes por leucemia ocurrieron antes del primer año de vida.

.- Además, comprobaron efectos desde la vida prenatal, ya que la exposición a glifosato comenzó en madres gestantes, todo ello reproduciendo un escenario realista de exposición humana.

Los autores consideran que este estudio, por su duración y la cantidad de animales que se usaron –más de mil y grupos de control– representan una evidencia sólida de la capacidad cancerígena del glifosato y sus formulaciones, evidencias que son consistentes con datos epidemiológicos en humanos.

Bayer ha desatado una campaña de desprestigio contra el Instituto Ramazzini, aunque forma parte de un amplio proyecto internacional. Este estudio es una de las líneas de trabajo del proyecto “Estudio Global del Glifosato”, dirigido por el Centro de Investigación del Cáncer Cesare Maltoni del Instituto Ramazzini en Italia, pero también involucra a científicos del Boston College, la Universidad George Mason y la Escuela de Medicina Icahn de Estados Unidos, el King’s College de Londres, el Centro Científico de Mónaco, la Universidad de Bolonia, el Instituto de Biología Agrícola y Biotecnología del Consejo Nacional de Investigación de Italia, el Instituto Nacional de Salud de Italia y el Comité Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Salud de Italia.

|

Desde que Bayer compró Monsanto en 2018 está bajo intensa presión por las decenas de miles de demandas legales en Estados Unidos. Luego de haber sido sentenciado en su contra en varias ocasiones y haber hecho acuerdos en más de 100 mil demandas en Estados Unidos por cerca de 12 mil millones de dólares, aún tiene pendientes, a mayo de 2025, otras 61 mil demandas por cáncer y enfermedades graves causadas por glifosato en sus productos. En 2025 perdió dos juicios de gran cuantía, una sentencia en su contra en Georgia por 2 mil millones de dólares y otra en Misuri por 611 millones de dólares. Por ello el gobierno de Estados Unidos está promoviendo “leyes de inmunidad” que pretenden impedir que los afectados por la toxicidad del glifosato y otros agrotóxicos puedan demandar a las empresas (Agencia Tierra Viva).

La regulación europea sobre glifosato, siendo insuficiente, es más restrictiva que la existente en México, América Latina y Estados Unidos. Aunque México recientemente prohibió 35 moléculas de diferentes agrotóxicos, lo hizo bordeando cuidadosamente no afectar la venta de los principales agrotóxicos usados en el país, como el glifosato y neonicotinoides, que están devastando la apicultura, para no confrontarse con los intereses de las grandes trasnacionales de agrotóxicos. Intereses que sus cabilderos intentarán reforzar aún más en la próxima revisión del T-MEC. Al contrario de lo que han afirmado fuentes empresariales y gubernamentales, existen una gran cantidad de alternativas para eliminar estos agrotóxicos de la producción y la alimentación, muchas fueron presentadas por el Conahcyt en 2024. Es hora de apoyarlas y ya no ceder al cinismo homicida de las trasnacionales de agronegocios.

Fuente Silvia Ribeiro de «La Jornada»

----------------

Otro ejemplo de cinismo vinculado a los venenos usados en la agricultura, esta vez con protagonismo español

España exportó 17.000 toneladas de plaguicidas prohibidos en la UE en 2023

Resumiendo: Esos plaguicidas no los podemos aplicar a los cultivos en la UE, pero los seguimos fabricando y se los vendemos a otros, a quienes a su vez les compramos y nos comemos esos alimentos "envenenados por plaguicidas fabricados en España". De locos...

domingo, 27 de abril de 2025

Últimos descubrimientos sobre entrelazamiento cuántico: la ‘acción fantasmal’ de las partículas subatómicas. José Daniel Sierra Murillo

La acción fantasmal de las partículas subatómicas

Albert Einstein lo llamó “acción fantasmal a distancia”, porque parecía violar las leyes de la física clásica. Sin embargo, hoy en día sabemos que es un efecto real demostrado en experimentos (los pioneros valieron un Nobel), y con aplicaciones revolucionarias en tecnología cuántica.

Para entender el entrelazamiento cuántico, imaginemos que tenemos dos partículas –por ejemplo, dos electrones– que han sido generadas juntas. Aunque después las separemos millones de kilómetros, siguen compartiendo una conexión especial. Si realizamos una medición en una de ellas, automáticamente la otra “responderá”, sin importar lo lejos que esté.

Esto desafía nuestra intuición, ya que en la física clásica la información no puede viajar más rápido que la luz.

La clave del entrelazamiento está en la superposición cuántica. Antes de ser observadas, las partículas pueden existir en múltiples estados a la vez. Pero cuando medimos una, su estado se “fija” y automáticamente la otra también cambia, como si ambas se comunicaran de manera instantánea.

No podemos usar este fenómeno para enviar información más rápido que la luz, pero tiene enormes implicaciones en ciencia y tecnología. El entrelazamiento cuántico permite que los qubits o cúbits (la unidad fundamental de información en la computación cuántica) compartan información instantáneamente, aumentando exponencialmente la capacidad de procesamiento y eficiencia de las computadoras cuánticas. Los avances que vivimos son espectaculares,

Descubierto en el CERN

En 2024, el experimento ATLAS, del CERN, ha logrado detectar entrelazamiento cuántico en partículas llamadas quarks top, los quarks más pesados conocidos. Recordemos que ATLAS es ese detector del tamaño de una catedral donde colaboraran más de 3 000 físicos e ingenieros de todo el mundo.

El hallazgo se produjo utilizando la mayor energía que el ser humano haya empleado nunca, y se demostró que el entrelazamiento ocurre no solo en sistemas pequeños como electrones o fotones, sino también en partículas más complejas como el quark top.

Conocer este proceso es un avance de gigante para explicar la complejidad del cosmos. Los quark top pueden ser la clave del mecanismo que genera la masa, dado que es la partícula elemental más pesada del llamado Modelo Estándar, que explica la estructura del universo visible.

El avance de usar moléculas

|

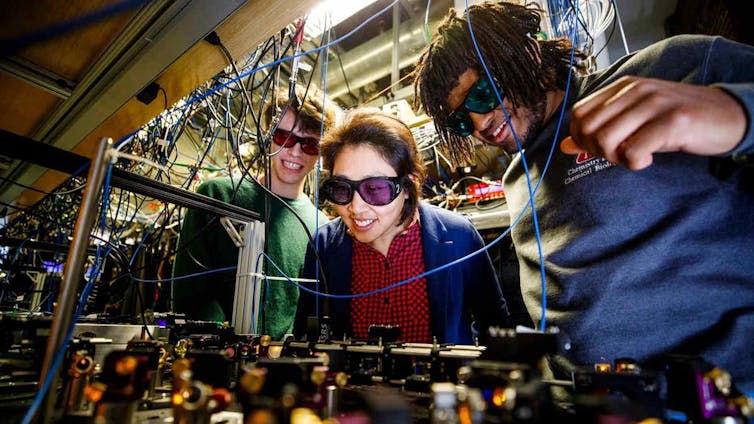

En 2025, un equipo de la Universidad de Harvard consiguió entrelazar moléculas usando pinzas ópticas (una “trampa óptica” muy estable, que permite atrapar firmemente una partícula utilizando un solo haz de luz). Hasta ese momento, las moléculas se habían descartado como candidatas en computación cuántica, porque son estructuras complejas y los experimentos solo se habían hecho con átomos o fotones. Pero las pinzas ópticas lograron manipular moléculas ultrafrías (a temperaturas cercanas al 0 absoluto) y realizar operaciones cuánticas con ellas.

Al lograr entrelazar moléculas, se amplía el abanico de sistemas cuánticos utilizables, permitiendo computadoras cuánticas más estables, versátiles y con mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento de información.

Teletransportación con fibra óptica

Otro importante avance reciente ha sido la teletransportación cuántica a través de cables de fibra óptica normales, los mismos que usamos para internet. El logro es de la Universidad Northwestern (Illinois, EE UU ).

El equipo de Harvard: Kang-Kuen Ni, Gabriel Patenotte y Samuel Gebretsadkan que logró atrapar moléculas para que realizaran procesos cuánticos por primera vez. Grace DuVal/The Harvard Gazette, CC BY

Los autores del hallazgo han demostrado que es posible enviar información cuántica a largas distancias sin que se pierda la coherencia. Esto puede hacerse con los mismos fotones que circulan por nuestras redes de datos convencionales, sin necesidad de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones. Además, el descubrimiento acerca la posibilidad de una internet cuántica mucho más segura que la actual, ya que los datos entrelazados no pueden ser interceptados sin alterar la información.

Entrelazamiento de luz y sonido

También en 2024, científicos del Instituto Max Planck encontraron una forma de entrelazar fotones (luz) y fonones (vibraciones del sonido) a temperatura ambiente. Lograron reducir prácticamente a 0 la perturbación que generan los llamados fonones acústicos, y cerrar la brecha entre la mecánica clásica y la cuántica. Este avance podría facilitar la aplicación de tecnologías cuánticas en dispositivos cotidianos.

La IA encuentra atajos

Y en 2024 la inteligencia artificial fue clave para generar entrelazamiento de manera más eficiente. Un algoritmo descubrió un método más simple para entrelazar fotones sin necesidad de medir todos los elementos del sistema, lo que podría acelerar el desarrollo de redes cuánticas y sistemas de comunicación más avanzados.

El equipo internacional de científicos que lo logró, liderado por investigadores de la Universidad de Nanjing y el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Luz, describió su método en Physical Review Letters.

Las aplicaciones que ya vemos

El entrelazamiento cuántico no es solo una curiosidad teórica, sino que ya se está utilizando en distintas áreas de la ciencia y la tecnología. Las computadoras cuánticas usan entrelazamiento para procesar información de forma mucho más rápida que las computadoras tradicionales. Empresas como Google e IBM están invirtiendo en esta tecnología, que podría revolucionar la inteligencia artificial, la investigación médica y la criptografía.

|

Gracias al entrelazamiento, también es posible crear sistemas de comunicación imposibles de hackear. China ya ha lanzado un satélite cuántico, Jinan-1, que usa este principio para enviar mensajes ultraseguros. Han establecido con éxito el enlace satelital cuántico intercontinental (con Sudáfrica) más largo del mundo, con una extensión de 12 900 kilómetros.

Por otra parte, los sensores basados en entrelazamiento pueden medir cambios en el entorno con una precisión extrema. Esto podría aplicarse en geología, exploración espacial y medicina.

Así, en el ámbito de la detección precisa de movimientos sísmicos, investigadores y empresas, han desarrollado sensores cuánticos capaces de detectar microdesplazamientos del terreno con una sensibilidad sin precedentes. Estos sensores pueden identificar cambios minúsculos en las propiedades magnéticas de las rocas, lo que permite una detección temprana de actividad sísmica y una mejor comprensión de la dinámica tectónica.

Los nuevos hallazgos sobre el entrelazamiento cuántico nos acercan a entender mejor cómo funciona el universo en su nivel más profundo, y muestran que esta extraña conexión entre partículas podría convertirse en la base de futuras tecnologías que cambiarán nuestras vidas. Esto solo acaba de empezar.

Con los autobuses que circulan entre CC.AA. no tenemos bonificado el transporte píblico, en nuestro caso las líneas de "Movilidad Jimenez"

Mientras todos los castellanoleoneses pueden viajar completamente gratis en autobús en las propias rutas autonómicas que están financiadas p...

-

Desde el altozano de Bascuñana sobre la ribera del río Reláchigo, mirando al sur con vistas en un primer plano al Rebollar, más arriba a l...

-

Hemos tenido acceso a unas pocas fotos sobre Ayago y las Fiestas de Acción de Gracias de Redecilla del Camino que creemos que son del 1983...

-

Este Diccionario local y comarcano, o palabrario o colección de palabras, expresiones, topónimos y dichos de Redecilla del Camino y la comar...

-

Hoy ha sido un día duro para bajar a la Virgen de Ayago a Redecilla del Camino: poca gente para bajar la Virgen, porque ha sido día de dia...

-

Servicio de Autobuses y Taxis desde Belorado. Servicios comarcales, A Burgos, Logroño, Pamplona, Bilbao, Madrid .- Taquilla en internet h...

-

Hemos tenido acceso al libro el Castellano hablado en la Rioja , de José María Pastor Blanco, Ediciones Emilianenses, Logroño, 2010, Biblio...

-

Hemos tenido acceso a unas pocas fotos sobre Ayago y las Fiestas de Acción de Gracias de Redecilla del Camino que creemos que son de 1980. L...

-

El día de San Isidro, 15 de mayo, bajamos a la Virgen, Ntra. Sra. de Ayago desde su ermita en los Montes de Ayago hasta el pueblo de Re...

-

Un homenaje a una hombre grande, recio, honrado, coherene y libre, un hombre de pueblo JOSE ANTONIO L A B O R D E T A Aquí la letra de s...

-

Hemos tenido acceso a unas pocas fotos sobre Ayago y las Fiestas de Acción de Gracias de Redecilla del Camino que creemos que son del 198...

.jpg)

.jpg)

.jpg)